Mein „Jazz in E.“-Tagebuch 2015

Von Thomas Melzer

Fünfter Eintrag / 17.05.2015

Gut gemacht

Man sollte in diesem Jahr jede Gelegenheit nutzen, für den großartigen Spielfilm „Whiplash“ zu werben, der zwar einen Oscar erhielt, nicht aber die ihm angemessene Beachtung.

Ich fand an den vier „Jazz in E.“-Tagen keinen Musiker, der den Film gesehen hatte, obgleich er doch von Musikern handelt. Andreas Werliin (Wildbirds & Peacedrums) bekannte, er habe ein bisschen Angst davor,

sich einen Film anzuschauen, in dem ein Schauspieler einen Schlagzeuger spielt. Die Angst ist unbegründet. Wirklich fürchten sollte man sich vor der Botschaft des Films: „Es gibt keine Wörter, die größeren Schaden

anrichten, als ‚gut gemacht‘!“ (There are no two words in the English language more harmful than "good job".) Lange ist man geneigt, der ätzenden Polemik gegen Selbstgenügsamkeit angesichts uns umgebender

Selbstgenügsamkeit zu applaudieren. Lange ist man bereit, sich Lehrer Fletcher in seinem Feldzug gegen das Mittelmaß anzuschließen: „Meine Aufgabe ist es, die jungen Leute über das hinaus zu treiben,

was von ihnen erwartet wird.“ Lange lässt man sich darauf ein, Härte als Mittel zum Zweck auf dem Weg zu Höchstleistungen für unabdingbar zu halten: „Charlie Parker ist nur deshalb Charlie Parker geworden,

weil Jo Jones auf der Bühne ein Schlagzeug nach ihm warf.“

Doch irgendwann, erst im Nachhinein, wurde mir bewusst, dass mich kein einziger der ehrgeizigen, strebsamen Studenten an diesem fiktiven Shaffer-Konservatorium in New York interessierte. Sie sind alle super auf

ihren Instrumenten, cool im Auftreten, ansonsten aber ein bisschen langweilig.

Die Musiker, die an den vergangenen vier Tagen bei „Jazz in E.“ auftraten, sind wahrscheinlich auch alle sehr gut in ihrem Fach – wer von uns vermag das schon wirklich einzuschätzen.

Sie sind darüber hinaus aber: Typen, Menschen mit einer Geschichte, mit einer Meinung, oft mit Humor, nicht selten mit einem Spleen, an Gemeinschaft mehr interessiert als an ausgrenzendem Wettbewerb.

Solche Menschen sind im Sammelbecken, das mit „Jazz“ beschriftet ist, wahrscheinlich in nicht geringer Zahl anzutreffen. Mir kommt es vor, als würden sie sich bei „Jazz in E.“ in ganz besonderer Dichte drängen.

Auch und nicht zufällig im Publikum.

Die Musiker, die an den vergangenen vier Tagen bei „Jazz in E.“ auftraten, sind wahrscheinlich auch alle sehr gut in ihrem Fach – wer von uns vermag das schon wirklich einzuschätzen.

Sie sind darüber hinaus aber: Typen, Menschen mit einer Geschichte, mit einer Meinung, oft mit Humor, nicht selten mit einem Spleen, an Gemeinschaft mehr interessiert als an ausgrenzendem Wettbewerb.

Solche Menschen sind im Sammelbecken, das mit „Jazz“ beschriftet ist, wahrscheinlich in nicht geringer Zahl anzutreffen. Mir kommt es vor, als würden sie sich bei „Jazz in E.“ in ganz besonderer Dichte drängen.

Auch und nicht zufällig im Publikum.

So auch am letzten Festivalabend. Vor vollem Haus – der Paul Wunderlich-Saal war zum dritten Mal ausverkauft – überraschte die deutsch-libanesische Band „Masaa“ mit ihrer eigenständigen, zugleich eingängigen Musik. Sänger Rabih Lahoud erzählte später, dass er nie wieder Arabisch sprechen wollte, nachdem er mit seiner Familie im Alter von 22 aus dem kriegsgeplagten Beirut nach Deutschland geflohen war. Arabisch war für ihn die Sprache des Konflikts und des Krieges; Stille die Ankündigung bevorstehender Gefahr. Jetzt ist er Anfang 30 und singt in seiner Muttersprache, in der er zuletzt als Kind christliche Kirchenlieder gesungen hat.

Anschließend präsentierte das schwyzerisch-russische Trio Zehnder/Shilkloper/Brennan einen Alpenmusikabend der besonderen Art. Christian Zehnder ist ein Sänger ohne Text, also eher ein Lautmaler,

und doch mochte auch er nicht darauf verzichten, mit seinen wortlosen vokalen Mitteln eine (politische) Geschichte zu erzählen: Vom aus Frankreich in die Schweiz eingewanderten Problembären, der jetzt natürlich

nicht als heimlicher Migrant dort einfach so leben könne, sondern sich auf der Migrationsbehörde anzustellen habe, und zwar gefälligst hinten, nicht etwa vor dem Russen Arkady Shilkloper, der zwar schon lange in

der Schweiz lebe und inzwischen als der weltweit beste Alphornbläser gelte, deswegen aber noch lange keinen Schweizer Pass bekomme.

Anschließend präsentierte das schwyzerisch-russische Trio Zehnder/Shilkloper/Brennan einen Alpenmusikabend der besonderen Art. Christian Zehnder ist ein Sänger ohne Text, also eher ein Lautmaler,

und doch mochte auch er nicht darauf verzichten, mit seinen wortlosen vokalen Mitteln eine (politische) Geschichte zu erzählen: Vom aus Frankreich in die Schweiz eingewanderten Problembären, der jetzt natürlich

nicht als heimlicher Migrant dort einfach so leben könne, sondern sich auf der Migrationsbehörde anzustellen habe, und zwar gefälligst hinten, nicht etwa vor dem Russen Arkady Shilkloper, der zwar schon lange in

der Schweiz lebe und inzwischen als der weltweit beste Alphornbläser gelte, deswegen aber noch lange keinen Schweizer Pass bekomme.

War das denn heute und an den Vorabenden wirklich alles Jazz?, ging anschließend beim Bier im Foyer die Rede wieder einmal um das ewige Thema. Vielleicht lässt es sich am besten mit Odo Marquardt beantworten, dem in dieser Woche gestorbenen deutschen Philosophen: Es war und ist Inkompetenzkompensationskompetenz. Es geht – anders als in „Whiplash“ - nicht darum, perfekt zu sein, sondern aus unserer Unperfektheit das Beste zu machen. Jazz sei mehr noch als Musik eine Lebenseinstellung, hat der Trompeter Axel Dörner einst zu nächtlicher Stunde auf dem Eberswalder Bahnhof gesagt, bevor ihn der RE3 nach Berlin zurückbrachte.

Unter Kunstpalmen treffen sich die Jazzaktivisten zum obligaten Abschlussfoto. Erste Resümees werden gezogen. Und, was wird dir in Erinnerung bleiben?

Unter Kunstpalmen treffen sich die Jazzaktivisten zum obligaten Abschlussfoto. Erste Resümees werden gezogen. Und, was wird dir in Erinnerung bleiben?

Als erstes: Eine Weltreise. Elfenbeinküste – Addis Abeba – Stockholm – Finnland – San Francisco – Beirut – Alpen waren die Stationen. Was für eine Vielfalt, was für eine lückenlose Relevanz!

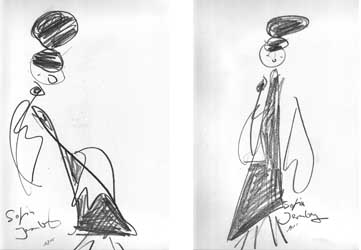

Zweitens (das Herz diktiert): Sofia Jernberg und Hailu Mergia, wie sie sich in Eberswalde gefunden haben!

Noch irgendwas ungeklärt? Ja, sagen die Aktivisten, die das „Masaa“-Konzert (wie alle Konzerte) neben dem Mischpult verfolgt haben, wo angeblich der Klang am besten ist. Die Sicht aber am schlechtesten: Dieser ungewöhnliche Sound in dem einen Stück - hat irgendjemand erkannt, womit Schlagzeuger Demian Kappenstein ihn erzeugt hat? Mit dieser Information kann der „Jazz in E.“-Blogger aus der zweiten Reihe dienen: Es waren eingeschaltete Vibratoren.

Also, zum letzten: Erotisch war das Festival auch noch.

(Fotos: Torsten Stapel www.torstenstapel.de)

Vierter Eintrag / 16.05.2015

Hey man, crazy Friday!

Vor zwei Jahren platzierte mich der Zufall auf einer Juristenkonferenz in Astana/Kasachstan neben Pekka Hallberg, den obersten Verwaltungsrichter Finnlands. Wir schwatzten über dies und das, auch über die finnische Gemeinde in Berlin, und stellten plötzlich fest, dort einen gemeinsamen Bekannten zu haben.

„Der Kalle ist ein guter Junge“, sagte Pekka.

Ein guter Junge, ah ja.

Kalle Severus Kalima hat schon oft in Eberswalde gespielt, so dass wir es bestätigen können. Zu oft aber, als dass wir nicht wüssten, dass er (musikalisch) auch anders kann. Wie bei unseren eigenen Jungs hängt es maßgeblich davon ab, mit wem er gerade abhängt.

Kalle Severus Kalima hat schon oft in Eberswalde gespielt, so dass wir es bestätigen können. Zu oft aber, als dass wir nicht wüssten, dass er (musikalisch) auch anders kann. Wie bei unseren eigenen Jungs hängt es maßgeblich davon ab, mit wem er gerade abhängt.

Gestern Abend kam er mit Jimi Tenor und Joonas Rlippa, den neugegründeten „Tenors of Kalma“. Wie der Name bereits ahnen lässt, besteht mit Konzertbeginn höchster Skurrilitätsalarm.

Wenn wir nicht wüssten, dass Skurrilität fester Bestandteil der finnischen DNA ist, müssten wir, frei nach Asterix, konstatieren: Die spinnen, die Finnen, Kalle Kalima und Jimi Tenor, wenn sie, mit wehendem Langhaar,

in Bühnengarderobe aus dem ABBA-Fundus, die Blicke nach oben in die blauen Scheinwerfer gerichtet, pathetisch wie Heldentenöre aus einer Wagner-Oper so etwas singen wie „We’re waiting for the rain tomorrow“. Oder aber Jimi Tenor, unter Skurrilitätsgesichtspunkten ein besonders schlechter Einfluss auf den guten Kalle, das letzte Lied ihres Konzerts mit unbewegt-ernsthaftem Gesicht und den Worten ankündigt, es greife ein japanisches Traditional über den Frühling, speziell die Kirschblüte auf, worauf Gitarrist Kalima in die Körperhaltung einer Geisha fällt. Ein sehr subtiler Spaß also das Ganze und musikalisch von enormer Bandbreite. „Ich wollte mal wieder was mit Jimi machen“, erzählt Kalle, „aber jeder von uns wollte das Gegenteil von dem, was er sonst so macht, ich also was poppiges und Jimi Freejazz.“

in Bühnengarderobe aus dem ABBA-Fundus, die Blicke nach oben in die blauen Scheinwerfer gerichtet, pathetisch wie Heldentenöre aus einer Wagner-Oper so etwas singen wie „We’re waiting for the rain tomorrow“. Oder aber Jimi Tenor, unter Skurrilitätsgesichtspunkten ein besonders schlechter Einfluss auf den guten Kalle, das letzte Lied ihres Konzerts mit unbewegt-ernsthaftem Gesicht und den Worten ankündigt, es greife ein japanisches Traditional über den Frühling, speziell die Kirschblüte auf, worauf Gitarrist Kalima in die Körperhaltung einer Geisha fällt. Ein sehr subtiler Spaß also das Ganze und musikalisch von enormer Bandbreite. „Ich wollte mal wieder was mit Jimi machen“, erzählt Kalle, „aber jeder von uns wollte das Gegenteil von dem, was er sonst so macht, ich also was poppiges und Jimi Freejazz.“

Im Ergebnis merkt man, dass Kalle aus einem Juristenhaushalt stammt und um ein Haar selber Jurist geworden wäre: Er und Jimi Tenor haben einen ziemlich guten Vergleich geschlossen und

sich musikalisch in der Mitte getroffen.

Pekka Hallberg wäre wieder einmal stolz auf ihn.

Die nachfolgenden Musiker kämen nicht aus Amerika, würden sie ihren Spaß

nicht offen vor sich hertragen. Kaum ein anderer genießt es so unverstellt, auf diesem Festival sein zu dürfen. Seit ihrer Ankunft vor zwei Tagen herrscht in den Gängen des Paul Wunderlich-Hauses amerikanischer Spirit.

Selbst die Eberswalder Jazzaktivisten reden sich nur noch mit „Hey man!“ an, das „ä“ schön langgezogen. „The Pyramids“ sind Protagonisten einer der seltenen Wiederauferstehungsgeschichten des Pop,

nicht unähnlich

jener des Buena Vista Social Club. In Wim Wenders‘ Filmdokumentation über diesen sieht man Sänger Ibrahim Ferrer entrückt ins Glitzern des nächtlichen Manhattan hineinfotografieren, ungläubig noch, es dahin geschafft

zu haben.  Daran fühlte ich mich erinnert, als Pyramids-Bassist "Heshima" Mark Williams

gestern Nachmittag durch das Paul Wunderlich-Haus zog, vor sich das iPad, via Skype verbunden mit seiner Familie in San Francisco,

und ihnen jedes Bild und jedes Büro zeigte. „Hey man, das gibt es in USA nicht, ein öffentliches Gebäudes, mit Steuergeldern bezahlt, in dem die Community verwaltet wird, teure Bilder rumhängen, Jazz gespielt wird

und jeder einfach so rein kann! Ihr seid ja echt noch Kommunisten!“ (Der Eindruck wurde von Anbeginn genährt und auf sehr verschiedene Weise. Kurz nach Ablieferung der Musiker im Hotel erhielt Tine Schwarz,

bei Jazz in E. für die Künstlerbetreuung zuständig, einen Anruf: „Hey Mam, wir sind nicht die ganze lange Strecke von San Francisco nach Eberswalde geflogen, um dann hier keine Seife vorzufinden.“)

Daran fühlte ich mich erinnert, als Pyramids-Bassist "Heshima" Mark Williams

gestern Nachmittag durch das Paul Wunderlich-Haus zog, vor sich das iPad, via Skype verbunden mit seiner Familie in San Francisco,

und ihnen jedes Bild und jedes Büro zeigte. „Hey man, das gibt es in USA nicht, ein öffentliches Gebäudes, mit Steuergeldern bezahlt, in dem die Community verwaltet wird, teure Bilder rumhängen, Jazz gespielt wird

und jeder einfach so rein kann! Ihr seid ja echt noch Kommunisten!“ (Der Eindruck wurde von Anbeginn genährt und auf sehr verschiedene Weise. Kurz nach Ablieferung der Musiker im Hotel erhielt Tine Schwarz,

bei Jazz in E. für die Künstlerbetreuung zuständig, einen Anruf: „Hey Mam, wir sind nicht die ganze lange Strecke von San Francisco nach Eberswalde geflogen, um dann hier keine Seife vorzufinden.“)

Nach einem Konzert im Jahr 1977 in Chicago war unversehens Schluss gewesen mit dem mysteriösen „Spiritual Cosmic Jazz Kollektiv“. Warum? Kash Killion zuckt mit den Schultern, „das weiß wohl keiner mehr, wenn es überhaupt je einer gewusst hat.“

Nach einem Konzert im Jahr 1977 in Chicago war unversehens Schluss gewesen mit dem mysteriösen „Spiritual Cosmic Jazz Kollektiv“. Warum? Kash Killion zuckt mit den Schultern, „das weiß wohl keiner mehr, wenn es überhaupt je einer gewusst hat.“

Im Jahr 2007 werden ihre Platten plötzlich wiederveröffentlicht. Die Musiker finden erneut zu Konzerten zusammen, nehmen eine neue Platte auf und stehen jetzt am Beginn einer vierwöchigen Europatournee,

die gestern in Eberswalde begann. Der Abend ist ein kunterbuntes Happening, ein mit Instrumenten vollgepacktes Flipperspiel, in dessen Mitte die glitzernde Discokugel Idris Ackamoor bläst, schlägt,

steppt und dirigiert und die mädchenhaft schüchterne Sandy Poindexter eine herzerweichende Geige spielt. Nicht jeder kollektive Ton sitzt, nicht jeder Einsatz kommt, und doch flunkert uns die Musik ein

ganz anderes Alter vor, als die durch zu weit gewordene Hosenbeine stechenden Knie verraten. Am Ende stöpseln alle fünf aus, schnappen sich irgendetwas Stromloses und drehen im klimpernden Gänsemarsch

eine letzte Runde durch den feiernden Saal, von der sie eingereiht Kalle Kalima und Jimi Tenor mit zurück zur Bühne bringen, die beide mitpfeifen im Rhythmus auf ihren längst geleerten Bierflaschen.

Das stolze und stets blockfreie Finnland – von solcherart amerikanischer Globalisierung lässt es sich gern umarmen!

(Fotos: Torsten Stapel www.torstenstapel.de, Zeichnungen: Matthias Schwarz www.mescal.de/schwarz/index.html)

Dritter Eintrag / 15.05.2015

Szenen einer Ehe

Vollauf überzeugend hatte Udo Muszynski bislang nicht zu erklären vermocht, welche musikalischen Koordinaten er mit dem diesjährigen Festivalmotto verbindet. Gestern Abend habe ich es verstanden. Das hätte er – wenigstens unter uns - aber auch gleich sagen können. Dass er das Festival eigentlich „Wildbirds & Peacedrums“ nennen wollte. Dass – weil es nicht geht, ein ganzes Festival nach einer Band zu benennen, für die der Festivalmacher durchs Feuer gehen würde - ein Code her musste, also „Tribal & Grooves“.

Thomas Winkelbauers kreisrunde Architektur des Paul Wunderlich-Saales fand gestern Abend eine neue musikalische Entsprechung. Sie bildete den Krater eines Vulkans, in dessen Inneren wir saßen, als das Magma explodierte. Die Musik des schwedischen Ehepaares Wallentin/Werliin alias „Wildbirds & Peacedrums“ ist von so archaischer Wucht, zugleich von so verletzlicher Nacktheit, zudem von solch künstlerischem Mut, dass eine kollegiale Verabredung allein nicht ausreichen würde, derart zu musizieren. Dafür bedarf es wohl der Vertrautheit und des bedingungslosen Füreinandereinstehens eines Paares.

Andreas Werliin hatte darüber gesprochen, als Sven Wallrath und ich die „Peacebirds & Wilddrums“ am Vormittag vom Flughafen Tegel abholten (mit dem roten Bus der Sparkasse Barnim, der längst zum Kultvehikel dieses Festivals geworden ist).

Mariam Wallentin und er lernten sich im Alter von 16 an der Universität in Göteborg kennen. Von ihren damaligen Kommilitonen der Academy of Music and Drama mache heute kaum noch einer professionell Musik. Es habe damals zu viele „don’ts“ gegeben, Schranken und Verbote, dies nicht und das nicht – das habe den meisten die Lust am Musizieren genommen. Er selber habe auf die reine Lehre nicht viel gegeben und immer gespielt, wonach ihm war, Metal und Punk, sei auch begeisterter Skater gewesen. All das findet sich heute in der Musik der „Wildbirds & Peacedrums“ wieder - von der natürlich keiner zu sagen weiß, ob es sich dabei um Jazz handelt. Die praktisch bedeutsamere Frage, für Musiker wie Zuhörer, am Ende dieses denkwürdigen Konzerts (das mit einer Zugabe endete, wo doch Sven Wallrath mit der Erfahrung von zwei Wildbirds-Konzerten angekündigt hatte, dass die Band nie Zugaben spiele) war vielmehr: Wie wieder herunterkommen von diesem Adrenalinspiegel, eingangs der Nacht?

Mariam Wallentin und er lernten sich im Alter von 16 an der Universität in Göteborg kennen. Von ihren damaligen Kommilitonen der Academy of Music and Drama mache heute kaum noch einer professionell Musik. Es habe damals zu viele „don’ts“ gegeben, Schranken und Verbote, dies nicht und das nicht – das habe den meisten die Lust am Musizieren genommen. Er selber habe auf die reine Lehre nicht viel gegeben und immer gespielt, wonach ihm war, Metal und Punk, sei auch begeisterter Skater gewesen. All das findet sich heute in der Musik der „Wildbirds & Peacedrums“ wieder - von der natürlich keiner zu sagen weiß, ob es sich dabei um Jazz handelt. Die praktisch bedeutsamere Frage, für Musiker wie Zuhörer, am Ende dieses denkwürdigen Konzerts (das mit einer Zugabe endete, wo doch Sven Wallrath mit der Erfahrung von zwei Wildbirds-Konzerten angekündigt hatte, dass die Band nie Zugaben spiele) war vielmehr: Wie wieder herunterkommen von diesem Adrenalinspiegel, eingangs der Nacht?

Dies sei tatsächlich die heikelste Phase für ein musizierendes Ehepaar, verriet Andreas Werliin vorab. Man möchte über das Konzert sprechen, könne es aber kaum, weil Kritik in dieser Stunde immer persönlich genommen und leicht verletzen würde. Sie hätten es sich deshalb zur Regel gemacht, ein Konzert erst anderntags, mit ausgeschlafenem Kopf, zu besprechen. Und vor den Gefahren des Alkohols, der ein verführerischer Adrenalinbekämpfer sei, bewahre ihn zuverlässig Mariam. Schon allein deshalb sei es gut, die Ehefrau an der Seite zu haben.

Am Nachmittag, um 16.20 Uhr, als die „Wildbirds & Peacedrums“ im Paul Wunderlich-Haus noch die Regler einstellten, entstieg auf dem Eberswalder Bahnhof ein anderes Paar dem verspäteten Regionalexpress 3, ein Paar, das leicht für afrikanische Flüchtlinge gehalten werden konnte, wie sie demnächst in Eberswalde eintreffen sollen. Ein verschlissener Akkordeonkoffer deutet darauf hin, dass es sich um Musiker handeln könnte. Dieses Paar lebt nicht zusammen, ja es hatte zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Was es verbindet, ist die äthiopische Herkunft, die Musik der Heimat und das politisch-kulturelle Exil.

Am Nachmittag, um 16.20 Uhr, als die „Wildbirds & Peacedrums“ im Paul Wunderlich-Haus noch die Regler einstellten, entstieg auf dem Eberswalder Bahnhof ein anderes Paar dem verspäteten Regionalexpress 3, ein Paar, das leicht für afrikanische Flüchtlinge gehalten werden konnte, wie sie demnächst in Eberswalde eintreffen sollen. Ein verschlissener Akkordeonkoffer deutet darauf hin, dass es sich um Musiker handeln könnte. Dieses Paar lebt nicht zusammen, ja es hatte zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Was es verbindet, ist die äthiopische Herkunft, die Musik der Heimat und das politisch-kulturelle Exil.

Vier Stunden später eröffneten Sofia Jernberg & Hailu Mergia den Festivalabend. Jernberg erschien in einem schwarzroten Spitzenkleid und einem faszinierenden Kunstwerk an Frisur, Mergia im Dreiteiler mit goldgelber Krawatte und Goldrandbrille. Ich kann mich schwer erinnern, vordem Musiker auf der Jazz in E.-Rampe erlebt zu haben, die schon äußerlich so viel klassisch-guten Stil offenbarten, dem Publikum bereits durch ihre Garderobe so große Wertschätzung entgegenbrachten. Damit vermittelten bereits die ersten Momente eine Ahnung von der Größe und Bedeutung Addis Abebas, das vielen als die Hauptstadt Afrikas gilt und – zumindest in den 60er und ersten 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts – auch dessen Jazzhauptstadt gewesen ist.

Das folgende Konzert war gewiss eines der ungewöhnlichsten dieses Festivals, allein wegen der ungewöhnlichen Stimme Sofia Jernbergs. Keiner wäre überrascht gewesen, hätte er im Verlaufe dieser Darbietung ihre flatternden Stimmbänder auch zu Gesicht bekommen. An der Bewertung des Konzerts schieden sich, wie die nachfolgenden Pausengespräche nicht überraschend ergaben, die Geister. Ich bekenne, zutiefst bewegt gewesen zu sein. Wie oft im Leben hat man schon Gelegenheit, einem ersten Mal beizuwohnen? In diesem Fall zudem einem Zusammentreffen, das obgleich erstmalig, so doch von wärmster Intimität war. Einem bestürzend paradoxen Zusammentreffen zumal: Äthiopische Künstler, exiliert nach Schweden und in die USA, die im deutschen Eberswalde zusammenfinden! Damit erzählt unsere Geschichte zugleich vom kulturellen Verlust Afrikas. „Brain drain or brain in the train?“ ist die große Frage des postkolonialen Umgangs mit diesem Kontinent. Für uns war es großartig, dass Jernberg und Mergia dem RE3 entstiegen sind. Für Afrika wäre besser gewesen, dieses Konzert hätte in Adis Abeba stattgefunden.

Das folgende Konzert war gewiss eines der ungewöhnlichsten dieses Festivals, allein wegen der ungewöhnlichen Stimme Sofia Jernbergs. Keiner wäre überrascht gewesen, hätte er im Verlaufe dieser Darbietung ihre flatternden Stimmbänder auch zu Gesicht bekommen. An der Bewertung des Konzerts schieden sich, wie die nachfolgenden Pausengespräche nicht überraschend ergaben, die Geister. Ich bekenne, zutiefst bewegt gewesen zu sein. Wie oft im Leben hat man schon Gelegenheit, einem ersten Mal beizuwohnen? In diesem Fall zudem einem Zusammentreffen, das obgleich erstmalig, so doch von wärmster Intimität war. Einem bestürzend paradoxen Zusammentreffen zumal: Äthiopische Künstler, exiliert nach Schweden und in die USA, die im deutschen Eberswalde zusammenfinden! Damit erzählt unsere Geschichte zugleich vom kulturellen Verlust Afrikas. „Brain drain or brain in the train?“ ist die große Frage des postkolonialen Umgangs mit diesem Kontinent. Für uns war es großartig, dass Jernberg und Mergia dem RE3 entstiegen sind. Für Afrika wäre besser gewesen, dieses Konzert hätte in Adis Abeba stattgefunden.

„Himmelfahrt, darunter machen wir es heute nicht“, hatte Udo Muszynski eingangs versprochen. Und dann gehalten.

(Fotos: Torsten Stapel www.torstenstapel.de, Zeichnungen: Matthias Schwarz www.mescal.de/schwarz/index.html)

Zweiter Eintrag / 14.05.2015

Zwei Klaviere. Ein Klavier!

Das Kind war neun und hatte gerade im namibischen Nationalpark die Big Five der afrikanischen Tierwelt erlebt. Am Ende der Reise suchten wir in einem Musikantiquariat in Swakopmund nach einem Erinnerungsstück. Wir erwarben eine Mbira, das afrikanische Daumenklavier; neben uns kaufte ein Mann mit Kappe den Laden halb leer. Unter der Kappe entdeckten wir einen bekannten ostdeutschen Liedermacher. „Wisst ihr, wen ich gesehen habe?“ bestürmte das Kind, zurück in Deutschland, die Daheimgebliebenen. Giraffe, Nashorn, Löwe lautete die Antwort, die die Gesichter erwarteten.

„Gerhard Schöne!!!“ strahlte der Knabe.

„Bist du zu Hause an der Elfenbeinküste auch der größte aller Elefanten?“, fragte ich Aly Keita. Nach einem entspannten Konzert ließ es sich entspannt plaudern, während er meine Mbira stimmte. Das Instrument hatte auf eine solche Gelegenheit 16 Jahre gewartet. „Nein“, lachte Aly, „der größte Elefant bei uns ist Didier Drogba.“ Ich hätte es mir denken können. Afrikanische Spielkunst, integriert in ein europäisches Ensemble, dazu fielen auch mir bis gestern Abend nur Didier Drogba und der FC Chelsea ein. Jetzt sind der Balaphon- und Mbiraspieler Aly Keita, der Schlagzeuger Christian Thomé und der Pianist Hans Lüdemann dazugekommen. Im „Trio Ivoire“ passen sie sich aufs harmonischste die Bälle zu. So fügte sich der Eröffnungsabend des 21. Festivals „Jazz in E.“ nahtlos an den Abschlussabend des 20. Festivals, das mit einem umjubelten Konzert des Michael Wollny Trios zu Ende gegangen war. Ich hatte damals prophezeit, dass Eberswalde sich Wollny nie wieder wird leisten können. Und tatsächlich: Kürzlich hat der Bundesverband Musikindustrie die von der Jury gewählten Preisträger des ECHO Jazz 2015 bekannt gegeben. Über gleich zwei Auszeichnungen freuen dürfen sich Michael Wollny als nationaler Pianist und sein Trio als nationales Ensemble des Jahres.

„Bist du zu Hause an der Elfenbeinküste auch der größte aller Elefanten?“, fragte ich Aly Keita. Nach einem entspannten Konzert ließ es sich entspannt plaudern, während er meine Mbira stimmte. Das Instrument hatte auf eine solche Gelegenheit 16 Jahre gewartet. „Nein“, lachte Aly, „der größte Elefant bei uns ist Didier Drogba.“ Ich hätte es mir denken können. Afrikanische Spielkunst, integriert in ein europäisches Ensemble, dazu fielen auch mir bis gestern Abend nur Didier Drogba und der FC Chelsea ein. Jetzt sind der Balaphon- und Mbiraspieler Aly Keita, der Schlagzeuger Christian Thomé und der Pianist Hans Lüdemann dazugekommen. Im „Trio Ivoire“ passen sie sich aufs harmonischste die Bälle zu. So fügte sich der Eröffnungsabend des 21. Festivals „Jazz in E.“ nahtlos an den Abschlussabend des 20. Festivals, das mit einem umjubelten Konzert des Michael Wollny Trios zu Ende gegangen war. Ich hatte damals prophezeit, dass Eberswalde sich Wollny nie wieder wird leisten können. Und tatsächlich: Kürzlich hat der Bundesverband Musikindustrie die von der Jury gewählten Preisträger des ECHO Jazz 2015 bekannt gegeben. Über gleich zwei Auszeichnungen freuen dürfen sich Michael Wollny als nationaler Pianist und sein Trio als nationales Ensemble des Jahres.

Was macht Udo „Abramowitsch“ Muszynski in so einer Lage?

Verpflichtet die Zweitplatzierten – das Trio Ivoire.

Die Gesamtschau auf Erst- und Zweitplatzierten lässt einen Trend erkennen: Die Romantik hat im deutschen Jazz wieder Einzug gehalten. Die jungen Musiker haben keine Scheu davor, „schön“ zu spielen, harmonisch, eingängig, mit ihren Instrumenten Geschichten zu erzählen, und dies musikalisch raffiniert und handwerklich auf allerhöchstem Niveau. Ein passenderes Angebot für einen Festivaleröffnungsabend mit einem nicht durchweg hartgesottenen Jazzpublikum ist kaum vorstellbar.

Die Gesamtschau auf Erst- und Zweitplatzierten lässt einen Trend erkennen: Die Romantik hat im deutschen Jazz wieder Einzug gehalten. Die jungen Musiker haben keine Scheu davor, „schön“ zu spielen, harmonisch, eingängig, mit ihren Instrumenten Geschichten zu erzählen, und dies musikalisch raffiniert und handwerklich auf allerhöchstem Niveau. Ein passenderes Angebot für einen Festivaleröffnungsabend mit einem nicht durchweg hartgesottenen Jazzpublikum ist kaum vorstellbar.

Ein Großteil der Besucher wird heute allerdings an einem steifen Hals leiden. Ja zur Schadenfreude, es sei ihnen gegönnt! Aus der letzten Saalreihe ließ sich gut beobachten, wie starr alle Augenpaare an Aly Keita klebten. Das war – auch wegen dessen folkloristischen Bühnengewands – nicht gut für die Augen. Die Kürbis-Kalabassen seines Balaphons beklöppelte Keta oft so furios, dass die Stöcke im Geschwindigkeitsrausch optische Schlieren zogen. Obgleich im Spiel des Trios gleichrangig integriert, erscheint Keita auf der Bühne als dessen Attraktion. Das birgt die Gefahr, die Feinheiten des Spiels von Hans Lüdemann und Christian Thomé zu verpassen.

Als ich mich irgendwann fragte, warum mir der Abend so harmonisch erschien, sich Europa und Afrika musikalisch sehr viel weniger „bissen“, als sie das politisch, wirtschaftlich oder kulturell tun, warum mich die Klangbilder immer wieder darauf warten ließen, dass gleich Robert Redford über Tania Blixens Farm hinwegfliegen würde, lieferte Hans Lüdemann eine zumindest instrumententechnisch plausible Erklärung: Aly Keta, Balaphonbaumeister in dritter Generation, hat das Instrument europäischen Klanggewohnheiten angepasst, hat aus ihm ein diatonisches C-Dur-Balaphon gemacht, auf dem sich alle Klaviertasten wiederfinden. So standen quasi zwei Klaviere auf der Bühne: ein afrikanisches, europäisch assimiliert, gleichwohl natürlich noch immer von exotischer Anmutung und zirzensisch bespielt. Und der gute alte Steinway der Firma Pianoschulz aus Lebus im Oderbruch.

Dass mich mehr als alles andere berührte, wie Hans Lüdemann auf ihm spielte, verrät womöglich weniger über die Musiker als über mich und die europäisch-konventionellen Grenzen meines Musikempfindens. An sie war ich zuletzt vor einigen Wochen bei der Jazzahead! in Bremen gestoßen. In der „Overseas Night“ spielten der Schweizer Bassist Bänz Oester (in Eberswalde bekannt aus der Elina Duni-Band) zusammen mit den südafrikanischen „Rainmakers“. Das Konzert begann mit einer Entschuldigung: Leider sei der Pianist auf dem Anflug aus Durban in Amsterdam hängengeblieben. Da die Rainmakers nun ganz anders klingen würden, als sie eigentlich klängen, habe sich das Management entschlossen, die zum Verkauf bereit liegenden CDs an das Publikum zu verschenken.

Dass mich mehr als alles andere berührte, wie Hans Lüdemann auf ihm spielte, verrät womöglich weniger über die Musiker als über mich und die europäisch-konventionellen Grenzen meines Musikempfindens. An sie war ich zuletzt vor einigen Wochen bei der Jazzahead! in Bremen gestoßen. In der „Overseas Night“ spielten der Schweizer Bassist Bänz Oester (in Eberswalde bekannt aus der Elina Duni-Band) zusammen mit den südafrikanischen „Rainmakers“. Das Konzert begann mit einer Entschuldigung: Leider sei der Pianist auf dem Anflug aus Durban in Amsterdam hängengeblieben. Da die Rainmakers nun ganz anders klingen würden, als sie eigentlich klängen, habe sich das Management entschlossen, die zum Verkauf bereit liegenden CDs an das Publikum zu verschenken.

Bass, Drums und Saxophon arbeiteten auf der Bühne dann rhythmisch hart, um das Fehlen des Klaviers vergessen zu machen. Kurz vor Ende des Konzerts stürmte, quasi noch im Landeanflug, ein Afrikaner die Bühne, warf Rucksack und Lederjacke von sich, griff in die Tasten – und es war, als würde augenblicklich Sonnenschein die Musik erwärmen und zugleich köstliches Regennass sie fruchtbar machen.

Ich fühlte mich wie Evelyn Hamann in Loriots berühmten Weihnachtssketch.

Laut wollte ich ausrufen „Ein Klavier, ein Klavier!“

Endlich ein Klavier.

(Fotos: Torsten Stapel www.torstenstapel.de, Zeichnung: Matthias Schwarz www.mescal.de/schwarz/index.html)

Erster Eintrag / 13.05.2015

Der Jazz nimmt für sich in Anspruch, seinem Wesen nach eine freie Musik zu sein. Gleichwohl ist „Jazz in E.“ kein freiheitliches Festival. Wir können hier nicht wählen, wie im Kino oder Restaurant, sondern bekommen vorgesetzt, was Festivalchef Udo Muszynski in diesem Jahr väterlich für uns ausgesucht hat.

Wie dankbar wir ihm dafür sein müssen, wurde mir vollends bewusst erst vor einigen Wochen in Bremen, auf der weltweit größten Branchenmesse „Jazzahead!“ Ein lähmendes Überangebot verfolgte mich bis aufs Pissoir. Über den Urinalen pappten Bandflyer als erbarmungswürdig letzter Versuch, wenigstens in der Pinkelpause exklusive Beachtung zu finden. (Oder war es die hinterlistige Konkurrenz, in Ausübung herabwürdigenden Wettbewerbs?) Dieser Markt erfordert Orientierung, Kenntnis und Geschmack, soll ein Festival nicht zur beliebigen Aneinanderreihung des Verfüg- und Bezahlbaren geraten.

„Ick frage mich, woher ick den kenne.“

Auf der Bühne vor uns musiziert bienenschwarmartig das „Andromeda Mega Express Orchestra“, neben mir zermartert Udo M. sein Musikergedächtnis bei der Identifizierung des Trompeters. Einige Stunden zuvor waren wir uns über den Weg gelaufen. Das heißt: Ich war gelaufen, bis ich mich Udo anschloss. Danach ging es im stop-and-go weiter. Alle paar Meter ein neues „Hallo!“; Musiker, Journalisten und Konzertveranstalter grüßten den Eberswalder Kulturvertreter. Ich tagträumte: Wenn ich je bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzen sollte und die letzte Frage ist eine Jazzfrage, habe ich hoffentlich noch den Telefonjoker frei. Der schien jetzt allerdings am Andromeda-Trompeter zu scheitern.

Natürlich nicht!

„Klar, er war mit ‚Olaf Thon‘ in Eberswalde! Keen Wunder, dass ick den nicht erkannt habe. Der hat zehn Kilo zujelegt.“

An Übergewicht leiden Jazzmusiker eher selten. Den meisten fehlt schlicht das Geld dafür. Ein Symposium auf der „Jazzahead!“ beschäftigte sich mit der (Selbst-)Ausbeutung von Jazzmusikern, den vielleicht am schlechtesten bezahlten Akademikern in Deutschland, und der prekären wirtschaftlichen Lage vieler Jazzveranstalter. Die Szene wirkt von außen hochlebendig, im Inneren pfeift sie vielerorts auf dem letzten Loch. Ein vertraglich geforderter Kasten Freibier für die Musiker kann den Ausschlag geben, ob der Veranstalter mit einem kleinen Gewinn nach Hause geht – oder aber das Konzert gar nicht erst stattfinden lässt.

Da wollen wir doch gern mal wieder in Erinnerung rufen, was der einzigartige Rudi Mahall seinerzeit – vor dem Auftritt mit „Monks Casino“ – über „Jazz in E.“ sagte: „Beim Udo, in Eberswalde, da war das immer so, du bist hingekommen, und warst dann praktisch schon der Star. Also du kriegst dann da Essen, ne, umsonst, ne, und auch noch gutes Essen, ich bin ja nicht so vegetarisch, aber das war wirklich lecker, und Getränke umsonst, alles wunderbar, und dann kommt natürlich der Musiker, und das muss der Veranstalter, jeder Veranstalter muss das wissen, ein Musiker, besonders ein Jazzmusiker, der will halt was zu trinken bekommen. Und dann ist der eigentlich schon zufrieden. Und das verstehen viele nicht, die machen dann so rum mit Bons, und dann biste schon ein bisschen angenervt. Die haben immer so ein bisschen Angst, dass man ihnen die Fässer leertrinkt. Das ist ja gar nicht so. Das ist eine Stilsache. Und dann gibt es Leute, die das wirklich veranstalten, und das ist der zweite Typ von Veranstalter, und zu denen gehört eben der Udo dazu.“

Heute geht’s los: Vier Abende Unfreiheit so richtig genießen.

Rückblicke:

Blog 2016 / Tagebuch 2014 / Tagebuch 2010